季節の変わり目の不調には

こんにちは

院長の鈴木です。

最近はすっかり涼しくなって秋らしくなりましたね。

あの暑すぎる夏から一変、

こんなにも涼しくなると これはこれで体に堪えますよね。

こんな季節の変わり目に体調を崩されている方も多いのではないでしょうか?

ゆとりにも頸の寝違えやギックリの患者さんが多くいらっしゃいます。

私に関して言えば、患者さんの頸の調整が重なって、両腕と胸が筋肉痛になっています(笑)

季節の変わり目の不調にはこれから書く三つのことに気をつけて欲しいと思います。

『早寝早起き』

『心を落ち着かせて外のことに気を使わないように』

まず、この二つをしっかりとしてもらいたいと思います。

これは、黄帝内経(現存する中国最古の医学書)にも書かれていることです。

基本、規則正しい生活を心がけていればそこまで体調を崩さないのですが

なかなかソレができないんですよね。

季節ごとに養生の仕方があり、それに沿った生活を心がけることで心身の健康を保つことが出来るのです。

そして、三つ目

東洋医学で秋は『肺』の季節ですが、呼吸のことも意味します。

『調身・調息・調心』

(体を調え、呼吸を整え、心を整える)

といって、体と呼吸を調えることが自分を整えることにもつながります。

呼吸を大切にする秋の夜長に

ヨガをしたり瞑想してみるのもいいかも!

9月の妊娠報告は…

こんにちは

院長の鈴木です(*´˘`*)

最近は、ものすごく忙しくさせていただいて、

ブログもなかなか書けない状況です。

(›´-`‹ )💦

(言い訳はいけませんね… 💧’_’))

さて、9月は お二人の方から妊娠の報告がありました。

お二人共に40歳以上なのですが、

本当に本当に嬉しく思います。

ヤタ───ヽ(〃∀〃)ノ───♪

これから、

つわりや色々ありますけど、

それを含めてのマタニティライフです。

自分ファーストで乗り切りましょ!

(๑•̀ㅂ•́)و✧

出産報告ありました~!

こんにちは

院長の鈴木です(´>∀<`)ゝ

今月も嬉しい報告が♪

先日、患者さんのMさんから出産報告がありました~!

٩(ˊᗜˋ*)وウェイウェイ

Mさんがゆとりに来られたのは昨年の3月

39歳の時。

妊活中で体質改善をしたいということで当院に来られました。

Mさんは、子宮筋腫もあり、生理痛もある。

そんな方でした。

Mさんの仕事は毎日忙しく、体力も必要な仕事でした。

疲れ果ててソファで寝てしまうことも日常茶飯事。

それでもMさんは、1週間~10日の間でゆとりに通院されていました。

ゆとりに半年くらい通院した頃、病院で体外受精を勧められました。

それは、Mさんの子宮筋腫は多発性のものだったからです。

子宮筋腫は子宮の筋肉から発生した腫瘍です。

そして、大小たくさんの筋腫がある場合

『多発性筋腫』

と、いいます。

私としても

Mさんの年齢や多発性筋腫のことを考えても

体外受精することには賛成でした。

採卵の結果、21個もとれました。

が、たくさん採れるのは それはそれでリスクがあります。

20個以上であると、卵巣過剰刺激症候群などの副作用がでてしまうからです。

Mさんも、両方の卵巣が8㎝くらいに腫れ

(本来、卵巣の大きさは2~3㎝)

腹水、胸水が溜まってしまいました。

そして、

21個とれた卵のうち、9個を凍結することができました。

その後、子宮鏡下手術を行いました。

採卵→子宮鏡下手術後も疲れている体で仕事に出て、普段と変わらない生活をされていました。

そして、待ちに待った妊娠判定の日

・

・

・

・

・

・

・

・

念願の陽性判定!!!

“(ノ*>∀<)ノヽ(≧▽≦)/ヤター!

その後は、つわりとの戦いが続き、

インフルエンザや痔に悩まされ…

出産3か月前には、腹張と激痛もあり入院・・・

しかし、そんな困難を乗り越え

無事に2890gの元気な男の子を出産されました。

キャー♡可愛い♡

(*´ `*)イヤシ、、、

ᐡ⸝⸝> ̫ <⸝⸝ᐡ 可愛すぎ~

Mさん、本当におめでとうございます。

落ち着いたら遊びに、治療にいらしてくださいね。

( •̀ᴗ•́ ) ̖́-

※Mさんの了承を得て掲載させていただいております。

胃腸を整えることが大切なわけ

こんにちは

院長の鈴木です(*^^*)

カラダづくりをされるかたに

『胃腸を整えましょう』

と、いつも話すのは

それが本当に大切なことだから。

ゆとりには沢山の子宝希望のかたがいらっしゃいます。

そして、カラダづくりを始めていただくのですが、

(カラダづくりとは、体質改善のことです)

みなさん、食生活を改めたり、節制することは難しいようです。

( ; ˘-ω-)

胃腸を使うだけ使って、労るということはあまりしない。

これでは良くないですよね。

カラダづくりをする際に胃腸を整えて欲しいのですが、

胃腸を整える=腸活=子宮環境を整える

なわけでして、

ラクトバチルス菌という乳酸菌が

膣内・子宮内に沢山存在しているのが分かったのは

2015年のこと。

それは、子宮内の菌環境が乱れていると体外受精の結果が悪くなるという・・・

で、

子宮内の菌の環境が腸内環境になんで関係しているのかということでして、

膣内、腸内にラクトバチルス菌が多いと子宮の中にもこの菌が入りやすくなるわけで、

膣内、腸内の乳酸桿菌割合を高くすることで子宮内の着床環境を改善して妊娠しやすくしよう!

と、いうことなのであります。

ひとは食べたもので出来ているので

毎日の食生活がとても大事になってきます。

あなたの口から入ったものが

血となり肉となるわけで、

膣内、腸内環境もその食べたものの結果なワケです。

毎日食べるものを意識すること。

食べ過ぎていたら抜くということ。

短期的に一気に改善する方法として、

生理が終わったら(出血が終わったら)

1週間の夕食断食をすること。

夕食を全部抜くのが無理な方は、

・スープ断食(固形物を抜く)

・酵素ジュース

これらを飲むのもいいと思います。

ちなみに私は、甘酒を飲んで終わりにします。

一週間で体が劇的に変わりますし、肌も綺麗になる。

便秘が解消されたかたもいますし、ダイエットになったと喜ばれる方もいらっしゃいます。

いまの世の中、過食による肥満、糖尿病、高脂血症といったいわゆる生活習慣病の方が多くいらっしゃいます。

食べ過ぎて病気になって、そのために薬を飲むのは

正直、どうかと思います。

いつも胃腸をフルに使っているのだから

胃腸を休める時間を作り、血液たっぷりにして元気になりましょう。

【腸内環境をよくするために】

・発酵食品等で菌活 → ヨーグルト、納豆、キムチ、麹など

・食物繊維をしっかりとる

水溶性食物繊維:キャベツ、オクラ、キノコ類、海藻類、豆類など

不溶性食物繊維:豆類、ごぼう、キノコ類、海藻類など

みなさんもちゃんと胃腸を整えて健康になりましょう⸜(*ˊᗜˋ*)⸝

あなたのお腹にくる赤ちゃんも

あなたの食べたものからできるワケですからね✨

気づけば新年度に😅

こんにちは

院長の鈴木です(*´︶`*)ノ

気づけば4月!

気づけば新年度!!!

先月の3月は

なんだかバタバタしておりました。

3月8日に京都で日本漢方薬膳協会の(風水薬膳®茶の方の)

”創立10周年記念パーティー”

があり、

岩手から移動の私は前泊して京都入り。

(この間、子供達は佐藤先生のお宅へw)

7日の朝イチの患者さんを終え仙台空港へ、

伊丹空港から京都へ。

翌日8日は、会場準備のため早くから会場入り。

1日がかりでパーティー等を楽しみました。

会場は

THE SODOH HIGASHIYAMA KYOTO

久しぶりにゆったりとした食事

どれもこれも美味しかった(*´༥`*)

我が協会の理事

堀江 昭佳 先生(堀ママ)ともパシャリ

そして、

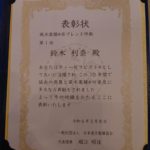

表彰までされました

ヤタ───ヽ(〃∀〃)ノ───♪

まさか、自分が表彰されるとも知らず・・・

(,,> <,,)

驚きと喜び、

そして、新しい出会いに感謝の連続でした。

いままで頑張ってきて良かったな・・・

と。

そして、

これまで以上に頑張ろう!!

(ง •̀ω•́)ง✧

と、思う

院長 鈴木でした✨

鍼灸マッサージと風水薬膳®茶でカラダづくり(体質改善)をされたいかたは

ゆとりまで(*´﹀`*)